Dans nos sociétés en mutation, des experts de discipline diverses s’accordent sur la nécessité de sortir d’une approche globale pour revenir à une échelle locale afin de mener les grandes transitions écologiques, économiques et sociales. Dans une tribune parue dans le quotidien Le Monde en novembre 2022, le chercheur en Sciences Sociales Olivier Bouba – Olga invitait, par exemple, à repenser le changement climatique en tenant compte de l’impact territorial des phénomènes. « Les territoires sont une échelle essentielle d’analyse et d’action, car ce sont des lieux où se matérialisent l’ensemble des interdépendances, affirmait l’universitaire. C’est donc à leur échelle qu’il convient de penser en système et d’agir de manière également systémique. » Une réflexion qui, appliquée aux dynamiques économiques et sociales, souligne l’importance de soutenir l’essor de l’entrepreneuriat de territoire pour revitaliser les zones rurales. Pour qu’un territoire regagne en attractivité, il ne suffit pas d’y implanter une activité quelconque sans tenir compte de son histoire et de ses ressources. L’entrepreneuriat ne contribue efficacement à redynamiser un territoire que s’il s’appuie, justement, sur ses ressources humaines, sociales, artisanales, culturelles ou patrimoniales. Et s’il repose sur une dynamique collective. Pour cette nouvelle mini-série, Terre & Fils s’est attaché à mettre en lumière des projets d’entrepreneuriat rural qui fonctionnent, des dispositifs d’accompagnement performants, des solutions collaboratives relevant de l’innovation territoriale, ainsi que les opportunités offertes par les ressources patrimoniales. Quel voyage exaltant aux quatre coins de l’hexagone rural et entrepreneurial !

ÉPISODE 1 – Quand entreprendre en milieu rural est un succès

Dans l’inconscient collectif, la dynamique entrepreneuriale – en dehors des activités purement agricoles – est associée à un cadre urbain, à ces métropoles où il semble possible de parachuter n’importe quelle filiale d’une multinationale sans ancrage préalable. À l’inverse, le terme même de « ruralité » peut apparaitre antinomique avec une expression comme « Zone d’Activité Numérique », qui désigne pourtant un projet formé au sein d’un village de 800 habitants. Une vie entrepreneuriale riche existe bel et bien en zone rurale. Selon le guide « Entreprendre en milieu rural » de l’Agence France Entrepreneur, les espaces ruraux comptaient 1,2 millions d’entreprises du secteur marchand non agricole en 2018, soit près de 30% du parc des entreprises, et plus de 100 000 localisées dans des communes très peu denses. Leur rôle est essentiel dans le développement des territoires : elles offrent des emplois, constituent des lieux de sociabilisation et contribuent parfois à la préservation d’une partie des services. Évidemment, Terre & Fils s’intéresse particulièrement à ces structures. Bien souvent, trois facteurs favorisent leur réussite : l’appui sur les ressources locales, l’effort collectif et l’inventivité.

Un pôle numérique à 800 mètres d’altitude

En 1998, Vincent Benoit vient de décrocher son diplôme d’ingénieur et décide de s’installer à Arvieu, un village aveyronnais de 800 habitants, à 800 mètres d’altitude. Avec des amis, ce jeune diplômé crée une entreprise digitale en SCOP : Laetis. Quelques années plus tard, la structure investit dans une connexion satellite en mutualisant l’opération avec la municipalité. Dans la journée, Laetis utilise la connexion pour ses activités professionnelles. Et, le soir et le week-end, les habitants du village peuvent accéder à ses locaux et utiliser gratuitement ses ordinateurs pour envoyer des mails, surfer sur Internet ou jouer à des jeux vidéo. En 2014, alors que la mairie lance une démarche participative pour vaincre la menace démographique, Vincent Benoit a une idée :

« J’ai proposé qu’on fasse d’Arvieu un lieu digital hors du commun »

VINCENT BENOIT

Près de dix ans plus tard, le résultat attire de nombreux curieux et des chaînes de télévision. Cette « Zone d’Activité Numérique », comme l’a qualifiée un élu, a même permis à Arvieu d’obtenir le label européen Smart Village. Basée sur un modèle hybride mêlant gestion publique (pour les parties confiées à la mairie) et privée (pour celles gérées par Laetis), elle comprend plus de 1000 mètres carrés d’espaces partagés, dont un coworking de 350 mètres carrés, une médiathèque, une agence postale ou encore une salle de spectacle, qui a notamment accueilli les Rita Mitsouko. Évidemment, le village a considérablement accru son attractivité : en 10 ans, il a attiré 30 nouvelles familles. Pour Vincent Benoit la recette du succès repose sur quelques ingrédients de base.

« On a mélangé des gens avec un peu de talent dans un endroit agréable, autour d’un rêve de bien commun, résume l’entrepreneur. Notre village croit en lui, en sa force collective. »

vincent benoit

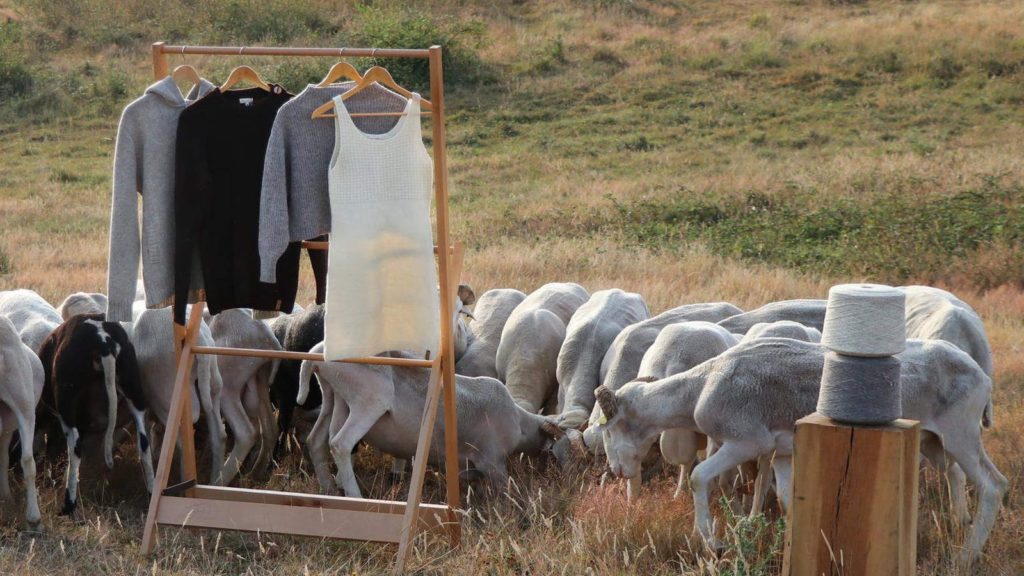

Une marque de vêtements pour revaloriser les métiers de la laine

Lancée en 2016, la coopérative ariégeoise Laines Paysannes rassemble une importante communauté sur les réseaux sociaux. Ses collections de vêtements et ses lignes de décoration haut-de-gamme sont régulièrement encensées par la presse. « Nous ne faisons pas des vêtements pour faire des vêtements, explique Olivia Bertrand, la cofondatrice et directrice générale, mais pour trouver des débouchés à la laine, qui est une matière dévalorisée depuis des années, au point qu’elle n’est même plus enseignée dans les formations agricoles. »

Aujourd’hui, l’entreprise travaille avec 22 fermes et valorise entre 8 et 9 tonnes de laine chaque année. Tous les partenaires, de la tonte au tricot ou au tissage, en passant par le lavage et la filature, sont situés dans un périmètre de 350 kilomètres maximum.

Une partie de la laine est même issue de l’élevage voisin des locaux de la coopérative, qui appartient à la société civile agricole de Paul de Latour, le conjoint d’Olivia Bertrand. Les tapis sont tissés sur place. Laines Paysannes affiche un chiffre d’affaires d’environ 600 000 euros et emploie neuf salariés. Sans investisseur, elle a financé son développement grâce à un mix de subventions publiques et de crowdfunding (notamment pour l’achat d’une caravane-boutique et l’aménagement d’un atelier de tissage). Elle a également bénéficié d’un accompagnement de la Chambre des métiers et de l’artisanat, et recruté des membres de l’équipe en contrats aidés ou grâce aux dispositifs du service civique. En partant des ressources locales – la laine et les savoir-faire qui y sont associés – l’équipe de Laines Paysannes a réussi à relancer une activité qui était en perte de vitesse dans les Pyrénées et à créer des emplois en milieu rural. Olivia Bertrand se réjouit aussi de la « dynamique sociale extraordinaire » qu’a fait naitre le projet, et de la « montée en compétence collective » des différentes personnes impliquées dans son développement.

La renaissance d’une briqueterie artisanale ancestrale

La Briqueterie du Pic, autrefois établie dans le Cher, a appartenu à la famille de Cyril Désmoulières de 1828 à 1998. Vendue à des investisseurs étrangers, elle a ensuite fermé ses portes. Et puis, il y a quelques années, Cyril Desmoulières a eu envie de relancer l’entreprise de terres cuites artisanales de ses aïeux avec sa femme, Céline.

« Nous avons racheté les locaux des ancêtres, remis les machines en état et recrée la chaine de fabrication sur le site d’origine, à Saint-Palais »

CELINE DESMOULIERES

La structure est alors montée sur fonds propres, avec une petite aide du département. Il y a trois ans, le couple a décidé de quitter le Cher pour installer La Briqueterie sur la commune de Ruffec-le-Château, dans l’Indre. « Nous avons découvert un département très dynamique, se souvient Céline Desmoulières. Nous avons rejoint l’association Initiative Brenne, du réseau Initiative France. » Les contacts avec les artisans des environs se font rapidement. Depuis, des couvreurs et des charpentiers apportent leurs déchets de bois à La Briqueterie qui les utilise pour la cuisson au four. En plus du four couché, adapté à la cuisson des briques et des parements, les Desmoulières ont récemment pris la décision de remettre en route un four vertical, présent dans les locaux, pour pouvoir cuire des tuiles, un produit pour lequel ils sont régulièrement sollicités.

Le Prix Innover à la campagne

Depuis 4 ans, le Prix Innover à la campagne récompense des acteurs innovants en milieu rural, issues de tous les secteurs d’activités. Le Président-fondateur de Terre & Fils, Jean-Sébastien Decaux, est membre du jury. Parmi les lauréats de l’édition 2022 on peut citer INVERS, qui fabrique et commercialise des aliments et croquettes durables à base d’insectes pour les animaux, ou les producteurs de thé français de la Maison Émile Auté.

Le Prix Terre & Fils pour les savoir-faire récompense des structures d’intérêt général qui œuvrent pour la revitalisation d’un savoir-faire local. En 2022, c’est l’association des Fleurs d’exception du Pays de Grasse qui a été distinguée pour son action en faveur de la reconstitution de la filière des plantes à parfum en pays grassois. Ce prix permettra à l’association de développer son action de formation en faveur d’une agriculture régénératrice et de transmission des savoir-faire traditionnels à différents publics du territoire (porteurs de projet, écoles de parfumerie, jeunes agriculteurs, élèves en milieu scolaire).

ÉPISODE 2 – Des dispositifs sur-mesure pour aider les porteurs de projets à la campagne

Qu’ils aient pour ambition d’entreprendre en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, les porteurs de projets sont, pour la plupart, confrontés aux mêmes types de problématiques – en premier lieu, l’accès au foncier, la mobilisation de financements et les besoins en accompagnement. En revanche, les enjeux diffèrent selon que l’on se trouve en ville ou à la campagne. Et une bonne connaissance du terrain permet d’apporter une aide plus efficace aux porteurs de projets. C’est pourquoi, depuis une quinzaine d’années, plusieurs dispositifs ont vu le jour pour soutenir spécifiquement l’entrepreneuriat dans les territoires. Et les résultats sont déjà très concluant.

Des foncières solidaires pour favoriser l’accès au foncier rural

En zone urbaine, il arrive que la tension immobilière et la pénurie de biens disponibles conduisent certains entrepreneurs à repousser leurs projets, faute de locaux. À la campagne, la difficulté n’est pas tant de trouver des bâtiments vacants, mais d’avoir la capacité de les réhabiliter, de les mettre aux normes et de les entretenir. Pourtant, la présence d’entreprises dans les villages, surtout lorsqu’elles assurent des services de proximité, est indispensable au bien-être des habitants et à leur bien-vieillir.

« Une commune sur deux n’a plus de commerce, affirme. Or, la disparition des lieux sociaux que sont les services, les commerces ou la restauration ont de nombreuses répercussions sur le vivre ensemble. L’activité économique est un levier de sociabilisation, son absence peut mener au repli sur soi. »

Sylvain Dumas, cogérant et Directeur financier de la foncière solidaire et rurale Villages Vivants

C’est précisément ce constat qui est à l’origine de la création de Villages Vivants, il y a cinq ans, dont le fonctionnement est assez original si on le compare à celui d’une foncière traditionnelle. Les porteurs de projets en quête d’un lieu pour déployer leur activité sollicitent le bailleur. Ensuite, les équipes de ce dernier étudient les dossiers et retiennent ceux qui semblent les plus aboutis et qui répondent le mieux aux besoins des habitants des villages. Ensuite, Villages Vivants achète des bâtiments, les rénove et les loue aux entrepreneurs dans le cadre de baux à loyers progressifs (avec 30% de remise les trois premières années). Sur environ trois cents demandes annuelles, seule une dizaine de projets bénéficient actuellement du dispositif. Beaucoup ne sont pas encore suffisamment matures pour pouvoir prétendre en bénéficier. Les structures doivent, par ailleurs, relever de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Villages Vivants a rendu possible la création de tiers-lieux, d’une épicerie, d’un café-restaurant, d’une librairie, d’une ressourcerie, d’une auberge de jeunesse ou encore d’une micro-brasserie. Autant d’acteurs dont les activités Favorisent la cohésion sociale et la redynamisation des zones rurales. Le succès de ce bailleur d’un nouveau genre, qui se concentre sur le quart Sud-Est de la France, a d’ailleurs inspiré d’autres foncières, ailleurs dans l’hexagone. Ses équipes ont accompagné les montages de la foncière toulousaine Bien Commun et de celle lancée par l’Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS), en Nouvelle Aquitaine.

Des solutions d’accompagnement de proximité pour répondre aux enjeux locaux

Le parcours de l’entrepreneur classique consiste, en général, à développer une idée, à étudier sa faisabilité et son potentiel sur le marché, puis à l’installer quelque part par commodité, souvent proche de l’endroit où il réside ou à proximité de ses partenaires. ATIS, créée en 2010 en Gironde par des acteurs institutionnels de l’ESS, s’inscrit dans la dynamique inverse. En plus d’un programme d’incubation destiné aux porteurs de projets solidaires ou à impact, elle coordonne l’une des 30 « Fabriques à initiatives » qui existent aujourd’hui en France : ce programme original, présenté comme le « chaînon manquant », vise à éviter les « occasions manquées » en matière d’emploi et d’insertion, de bien vieillir, de mobilité, d’habitat, d’économie circulaire, de services de proximité, etc.

« Avec la Fabrique à initiatives, nous accompagnons des idées qui n’ont pas encore de porteur de projet. Sur les territoires, des apporteurs d’idées qui peuvent être des citoyens, des collectivités ou des entreprises, identifient une opportunité dont ils ne peuvent pas se saisir car ils ne se sentent pas légitimes ou compétents pour cela. Ils nous en font alors part et nous nous mobilisons pour que trouver un porteur de projet. »

COLINE LORENT, chargée de mission chez ATIS

Et c’est justement de cette façon que ATIS a été sollicitée l’année dernière pour créer une foncière solidaire sur le modèle de Villages Vivants, mais adaptée aux espaces urbains. « Nous avons aussi été mobilisés pour mener une étude sur la gestion de l’occupation temporaire de lieux tels qu’une école ou des locaux de la SNCF », précise Coline Laurent. Parmi les projets ayant émergés grâce à ce programme, on peut citer un jardin familial et pédagogique sur une commune en Corse, une auto-école à vocation sociale en Normandie, une conserverie qui s’approvisionne avec des invendus et une plateforme de massification des déchets encombrants en Gironde, un garage solidaire et en snack en circuit court tenu par des personnes handicapées en Bourgogne-Franche-Comté, etc. Au total, depuis leur création en 2010, les Fabriques à initiatives ont défini plus de 600 idées de projets et contribué à créer plus de 130 activités d’utilité sociale partout en France.

Des programmes de financement adaptés à l’entrepreneuriat de territoire

Dans le cadre du plan France Relance, la Banque des territoires (direction de la Caisse des dépôts au service des territoires) et bpifrance ont mis au point le programme « Entreprendre au cœur des territoires », doté d’un budget de 10 millions d’euros, qui prendra fin en décembre 2024. L’objectif est de redynamiser certaines activités économiques de proximité dans les communes petites et moyennes en soutenant la création d’entreprises. Le programme ne s’adresse pas directement aux porteurs de projets, mais aux opérateurs de l’accompagnement dont ils pourront bénéficier. En 2018, la Banque des Territoires avait lancé le programme Territoires d’industrie visant à accélérer la réindustrialisation dans les territoires. Des projets très variés ont été accompagnés pour ce dispositif qui a permis de financer la création d’une usine de mytiliculture (élevage de moules) en Bretagne, une étude sur la création d’une ferme aquaponique (écosystème durable qui associe l’élevage de poisson et la culture des végétaux) en Martinique, une usine de brassage de bière en Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore des entreprises comme Lemon Tri (recyclage des déchets de l’espace public) et Uzaje (emballages alimentaires réutilisables) en Seine-Saint-Denis. Entre 2018 et 2021, deux milliards d’euros ont été engagés pour permettre l’émergence de telles activités. Ces investissements sont déterminants dans une optique de revitalisation des territoires. Car lorsqu’une structure est reprise ou créée dans une commune, c’est la promesse de quelques emplois et d’un regain d’attractivité.

L’engagement pour la vitalité socio-culturelle des territoires ruraux

En complément des dispositifs favorisant le développement du projet entrepreneurial, il faut souligner l’importance de la dynamique socio-culturelle du territoire. Pour que l’implantation puisse être viable, les vecteurs d’attachement au territoire sont déterminants.

A cet égard, Familles rurales, association nationale reconnue d’utilité publique, qui soutient les familles en milieu rural et péri-urbains joue un rôle crucial depuis 70 ans. A travers un réseau de 1 850 associations locales, le Mouvement agit pour le développement de ces territoires via l’organisation d’évènements, d’activités de loisirs, de réseaux d’entraide et de la formation, fondés sur les valeurs de l’éducation populaire et le soutien à l’économie sociale et solidaire.

EPISODE 3 – L’innovation sociale collective, moteur du développement local

L’innovation est souvent associée aux avancées techniques ou technologiques. Elle existe pourtant, aussi, au niveau social. Pour le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), l’innovation sociale « consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation ou de distribution. » À l’échelle locale, on parle d’« innovation territoriale ». Le fonctionnement coopératif est fondamental dans ce mécanisme d’innovation qui peut donner naissance à des initiatives extrêmement variées allant de la création d’un tiers-lieu à l’invention d’une monnaie locale, en passant par l’ouverture d’un commerce participatif. Mais le but est toujours le même : œuvrer collectivement pour débloquer une situation jugée insatisfaisante par une majorité d’individus. Or, en milieu rural, les enjeux majeurs restent la préservation ou la création d’emplois, l’accès aux services, le maintien des liens entre les habitants et la lutte contre la désertification par des stratégies d’attractivité. Des domaines dans lesquels l’innovation sociale se révèle, justement, particulièrement efficace.

L’Avise, agence d’ingénierie pour entreprendre autrement

Créée en 2002, l’Avise est une association au service du développement de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et de l’innovation sociale en France et en Europe. Son rôle, d’intérêt général, est d’accompagner les porteurs de projets en structurant un écosystème favorable à leur développement, en partenariat avec des institutions publiques et des organisation privées. Elle est, notamment, en charge d’animer le réseau des Fabriques à initiatives que nous avons présentées dans l’épisode 2, dans le paragraphe que nous consacrions à l’Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS). Les missions de l’Avise sont diverses. D’abord, elle contribue au développement des entreprises de l’ESS en mettant à leur disposition des ressources et des outils pour les aider à chaque grande étape de leur développement, de leur création à leur changement d’échelle, sur toutes les dimensions (choix de leurs statuts juridiques, développement de leur modèle économique, caractérisation de leur innovation sociale, démarche d’évaluation de leur impact, etc.). Ensuite, elle anime des communautés de professionnels qui, eux-mêmes, accompagnent des entrepreneurs partout en France. « Nous sommes des accompagnateurs d’accompagnateurs », résume Prunelle Gorget, Directrice des programmes de l’Avise.

Nous rassemblons notamment 130 dispositifs (générateurs de projets, incubateurs, etc.) spécialisés dans l’accompagnement de projets à vocation sociale, solidaire ou environnementale en France, au sein d’une communauté nommée Émergence & Accélération. Nous les faisons travailler ensemble et échanger sur leurs pratiques professionnelles lors de séminaires, de cycles de développement ou de visites.

PRUNELLE GORGET, DIRECTRICE DES PROGRAMMES DE L’AVISE

L’Avise est aussi l’opérateur national, pour le compte de l’État et de la Banque des Territoires, du dispositif local d’accompagnement (DLA) prévu par la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014. Il permet d’accompagner gratuitement les structures de l’ESS sous la forme de parcours sur-mesure. 62 000 structures ont été accompagnées dans ce cadre, ce qui a eu un impact sur 860 000 emplois. « Nous animons également le réseau Social Value France, qui réunit des professionnels de l’évaluation de l’impact au sein de réseaux de l’ESS, de cabinets de conseils, de laboratoires de recherche, etc. », précise Prunelle Gorget. L’Avise est aussi l’organisme intermédiaire qui gère l’enveloppe du Fond social européen (FSE) au niveau national pour l’économie sociale et solidaire. Parmi les grandes opérations de l’Avise, on peut citer le programme TRESSONS, mené depuis 2018 avec le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES) pour renforcer l’ESS dans les territoires ruraux et revitaliser les communes en apportant des réponses de proximité aux populations locales. Après une première phase d’analyse des projets sur le terrain, et une deuxième destinée à l’« outillage » des acteurs locaux, des rencontres ont été organisées avec les réseaux d’accompagnement à l’entrepreneuriat, de développement rural, ainsi que des acteurs de l’ESS et des collectivités pour encourager les synergies et le partage d’expertises. Selon l’Avise, « les actions réalisées dans le cadre du projet TRESSONS ont mis en lumière un manque de dispositifs pour accompagner les projets dans leur création et leur consolidation ; pour accéder aux leviers de financement disponibles. Si les expertises sont nombreuses, la couverture territoriale des programmes d’accompagnement n’est pas complète, les programmes existants manquent de visibilité, et la coordination entre acteurs permettrait d’assurer une meilleure continuité et complémentarité des appuis au bénéfice des porteurs de projet (collectivités, collectifs d’acteurs, entrepreneurs, etc.). » Pour combler cette lacune, l’Avise a regroupé 150 structures (du développement local, de l’appui à la vie associative, de l’incubation, de l’ESS, et des collectivités) au sein du Collectif Créa’rural pour accélérer, entre autres, le développement de l’entrepreneuriat en milieu rural.

Un mouvement citoyen pour fédérer autour des défis de la ruralité

Bouge ton CoQ, lancé en 2020 par les frères auvergnats Emmanuel et Christophe Brochot, se définit comme « un mouvement citoyen qui conçoit, finance et met en œuvre de grandes opérations pour essaimer et passer à l’échelle des solutions d’intérêt général innovantes, au service des citoyens de nos campagnes ». L’association déploie cette approche d’innovation sociale pour contribuer à résoudre les défis structurels de la ruralité. Dans la santé, elle a lancé un dispositif de lutte contre le désert médical, baptisé Médecins solidaires, qui permet aux villageois d’accéder à des services médicaux via un système de roulement de médecins de toute la France. Dans les commerces, l’association coordonne le programme, Mon Epi, qui a permis l’ouverture de 150 épiceries associatives dans les campagnes de l’hexagone en suscitant la mobilisation des habitants. Bouge ton CoQ a pour objectif d’en inaugurer 200 par an dans les années à venir. « Notre rêve c’est que notre pays prenne en compte la situation de ses campagnes pour en prendre soin »,assure Corentin Emery, responsable du mouvement. Nous souhaitons que les habitants des villages aient accès aux services quotidiens essentiels à proximité de chez eux. Nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas de réconciliation nationale sans amélioration de la qualité de vie dans les villages. » L’association lance donc des appels à candidatures pour recueillir des manifestations d’intérêt. Puis elle réunit différents acteurs dont l’Association des Maires Ruraux de France, l’association Familles Rurales, l’Association nationale des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des pays, ainsi que des financeurs tels que l’États, des entreprises mécènes et, mêmes, des citoyens. « Ensuite, explique Corentin Emery, nous déployons un programme d’accompagnement avec toute une série de modules : ingénierie administrative et juridique, modules pratiques sur le sourcing de l’épicerie ou l’organisation des activités annexes comme des projection de documentaires ou des ateliers sur des savoir-faire locaux. » À l’issue des modules, des habitants volontaires font fonctionner l’épicerie bénévolement, souvent dans une salle prêtée par la mairie. « Bien souvent, poursuit le responsable, on s’aperçoit assez vite que l’épicerie est un véritable lieu de vie où l’on se rend pour discuter, prendre un café, organiser une brocante ou simplement prendre des nouvelles. » Et c’est un bel argument en termes d’attractivité !

Un programme de mécénat collectif pour faire émerger des solutions entrepreneuriales locales

Il y a deux ans, la Fondation Entreprendre et un collectif de co-financeurs (formé par AG2R La Mondiale, la Fondation RTE et le fonds de dotation Terre & Fils), ont lancé un programme nommé Entreprendre la ruralité, destiné à redynamiser les territoires ruraux par l’entrepreneuriat et doté d’un budget global d’un million d’euros. L’idée est de faire émerger des dispositifs expérimentaux d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises à impact économique, social et environnemental local. Quatre associations ont été retenues pour faire partie du programme : ATIS (nous en parlions dans l’épisode 2), La Chartreuse de Neuville (nous y reviendrons dans l’épisode 4), Airelle et Ronalpia. Toutes ces structures ont en commun de s’inscrire dans une démarche de territoire, d’être capables d’identifier au mieux les besoins des habitants tout en s’appuyant sur les dynamiques territoriales existantes, et pour objectif de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux. « Le processus dure trois ans, détaille Benoit Mounier, Directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Au cours d’une première phase, nous avons financé la R&D et l’exploration de ces projets. C’est un parti pris rare mais nous considérons que c’est une condition à la réussite des dispositifs dans les territoires. Nous sommes ensuite entrés dans la phase 2, avec le démarrage des parcours d’accompagnement. » Une troisième phase sera consacrée à la mise en œuvre des dispositifs. Le programme a déjà permis de lister et de partager les bonnes pratiques liées à la phase de diagnostic territorial dans le cadre d’un webinaire. Car le partage d’expériences est plus que jamais nécessaire en matière de développement local rural.

Quelques ressources pour aller plus loin sur l’innovation territoriale

- Un collectif de partenaires engagés pour les territoires, dont la Croix Rouge, a mis au point un outil pédagogique destiné au grand public sur l’innovation territoriale collective : le livret « Territoires solidaires : guide d’innovation pratique collective ».

- L’AVISE formalise les enseignements issus des expérimentations territoriales et partage notamment un guide pour Accompagner le développement de l’innovation sociale en ruralité .

- Le Rameau, laboratoire d’innovations partenariales, propose de nombreuses ressources en matière d’innovation sociale et de dispositifs de co-construction.

- Bleu, blanc, zèbre, association dédiée à la coopération inter-acteurs, organise pour la première fois, au mois d’avril 2023, un évènement intitulé « Territoires & Solutions » : une rencontre entre des projets de territoires portés par des élus et des techniciens, et des porteurs de solutions labellisées pour répondre aux citoyens.

EPISODE 4 – Les ressources patrimoniales : un vivier d’opportunités pour l’entrepreneuriat de territoire

La France regorge de bâtiments publics ou privés, d’origines laïques ou religieuses, datant d’époques très variées et laissés à l’abandon, faute de moyens pour les entretenir ou les rénover. Si le patrimoine bâti est souvent une charge importante pour les collectivités, il recèle également un potentiel fédérateur pour les territoires, en tant que témoin de l’histoire, source de récits pour les habitants et vecteur de traditions locales. Aujourd’hui de nombreux châteaux, manoirs, prieurés et autres friches industrielles sont acquis par des entreprises du domaine de l’hôtellerie ou de la restauration de luxe, tandis que les collectivités utilisent les lieux patrimoniaux pour accueillir des concerts ou installer des activités muséales. Dans les deux cas, seule une petite partie de la population locale ou environnante profite de ces lieux dont l’usage reste cloisonné entre logique économique ou projet culturel. Dans le même temps, comme nous l’avons déjà évoqué au cours des épisodes précédents, les commerces et les services se raréfient dans les villages. Pour répondre à la fois aux enjeux de valorisation du patrimoine et de redynamisation des zones rurales, des acteurs de l’ESS et de l’innovation sociale imaginent de nouveaux usages pour ces lieux afin de permettre de financer leur réhabilitation. La plupart de ces projets reposent sur des modèles hybrides qui mixent des financements publics et privés, des activités lucratives et non lucratives, ainsi que des missions sociales, culturelles et entrepreneuriales. Pour mieux comprendre le fonctionnement complexe de ces lieux, nous avons choisi deux exemples de bâtiment transformés en leviers de revitalisation des territoires et de cohésion sociale.

Un monastère du XIVe siècle devenu un moteur territorial dans le Pas-de-Calais

L’histoire de la Chartreuse de Neuville, sur la commune de Neuville-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais, illustre bien la diversité des usages qui peuvent s’exercer au sein d’un même bâtiment, au fil du temps. Ce monastère, édifié il y a près de sept cents ans par le comte de Boulogne, détruit après la révolution et reconstruit au XIXème siècle, abrita l’Imprimerie Générale de l’Ordre des Chartreux jusqu’au début du XXe siècle. Puis, successivement : un phalanstère culturel, le plus grand lieu de réfugiés belges en Europe pendant la 1ère guerre mondiale, un hospice-asile et, brièvement, la communauté des sœurs de Bethléem. Tout cela avant d’être au cœur d’une nouvelle aventure, à partir de 2008, portée, entre autres, par Alexia Noyon, Directrice de l’association La Chartreuse de Neuville.

« En France et en Europe, nous disposons d’un patrimoine dont nous ne nous saisissons pas et qui risque de s’écrouler ou d’être récupéré par des investisseurs étrangers, déplore cette passionnée d’innovation sociale. Il y a donc une urgence à inventer un nouveau modèle. »

ALEXIA NOYON, DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION LA CHARTREUSE DE NEUVILLE

Elle regrette, en outre, une trop grande centralisation des activités culturelles, éducatives, économiques et sociales en France, et la disparition des « lieux emblématiques pluri-impacts » dans les territoires. Elle explique qu’en devenant des hôtels ou des lieux publics uniquement culturels ou touristiques, les grands patrimoines bâtis ont cessé d’être des endroits où les populations se croisent. Et que les lieux de dynamique territoriale et de partage sont de plus en plus souvent inexistants, aujourd’hui, dans les villages. C’est de ce constat que le projet de La Chartreuse de Neuville est né.

. « Nous voulions proposer un espace inclusif, au sein duquel chacun pourrait développer ses talents et trouver sa place en complémentarité des autres acteurs, du grand dirigeant au jeune en insertion, en passant par la personne en situation de handicap ou l’artiste »

ALEXIA NOYON

Pour parvenir à cela, l’équipe a pris le parti de développer une grande variété d’usages sur cette propriété de 18 000 mètres carrés, ce qui favorise les brassages de populations. A la fois lieu-ressource inspirant et fabrique d’expériences, La Chartreuse de Neuville regroupe un chantier de restauration, un « Centre Culturel de Rencontre » avec une riche programmation et des résidences artistiques et sociétales, un « incubateur de projets hybrides », un lieu d’activités et de séjours de répit à destination des aidants, mais aussi une boutique, un jardin, des séminaires thématiques ou encore un pôle de formation et d’insertion sociale et professionnelle. Pour financer ce projet complexe, l’équipe met au point, progressivement, un mix qui reposera à terme, après travaux des restauration et ouverture complète du site aménagé – grosso modo – sur 60% de recettes propres, 20% de mécénat et 20% de subventions publiques, également. « A partir de notre expérimentation, nous espérons contribuer à la création d’un nouveau modèle pérenne et multi-impacts pour faire renaitre les lieux remarquables, conclut Alexia Noyon. Il faut, nous semble-t-il, d’abord, un propriétaire de l’intégralité du bâtiment, qui soit de préférence une fondation, pour gérer les activités d’intérêt général nécessaires en termes de développement territorial et d’insertion, d’accès à la culture ou à des ateliers pédagogiques. Soit toute la partie qui ne sera jamais à l’équilibre financièrement. Et, à côté, des filiales de la fondation pour assurer les activités lucratives qui permettront d’alimenter la fondation et de cofinancer les coûts structurels du site. » Avec La Chartreuse de Neuville, l’objectif de recréer un lieu qui soit un moteur territorial animé par un public hétéroclite est déjà atteint. « Des jeunes ont récemment organisé un atelier djembé avec des personnes âgées et des personnes en situation de multi-handicap ! » se réjouit Alexia Noyon.

Une abbaye du XIe siècle, futur pôle d’attractivité dans les Hautes-Pyrénées

Le Groupe SOS, crée en 1984, compte 650 associations, entreprises sociales, établissements et ONG dont les actions sont dirigées vers les publics vulnérables, les générations futures et la redynamisation des territoires. Le projet de réhabilitation et de mise en activité de l’abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan, érigée au XIe siècle, classée Monument historique et située sur une commune rurale de 170 habitants dans les environs de Tarbes, répond justement à toutes ces ambitions.

L’association Acta Vista (membre du groupe SOS), spécialisée dans l’insertion et la formation professionnelles à travers des programmes mis en place sur des chantiers de restauration de monuments historiques, a manifesté auprès du conseil départemental sa volonté de s’impliquer dans la rénovation des lieux. Le Groupe SOS a, par ailleurs, imaginé différents dispositifs pour mettre le site en activité sous la forme d’un tiers-lieu.

« L’idée est d’utiliser la restauration d’un bâtiment en péril comme levier pour former, qualifier et accompagner vers l’emploi des personnes en situation de précarité économique et sociale. Plus les gens sont dans la difficulté, plus leur confier des tâches valorisantes, considérées par la société, est un moteur de réussite. Car cela permet de redonner de la confiance en soi et de la fierté »

PÂQUERETTE DEMOTES-MAINARD, DIRECTRICE GENERALE D’ACTA VISTA

L’association a développé une pédagogie de transmission par le geste, adaptée à des personnes victimes d’analphabétisme ou issues de parcours migratoires et en apprentissage du français. « Nous travaillons beaucoup avec des Compagnons du devoir, des tailleurs de pierre et des maçons du bâti ancien », précise la directrice générale. Des parcours qualifiants allant jusqu’à un an permettent aux participants de passer un titre professionnel de niveau 3 reconnu par le Ministère du Travail. En amont, un chef de projet s’attache à lever les freins à l’emploi, notamment ceux relevant du logement, de la mobilité, de la santé et de la linguistique. « Participer au chantier aide à apprendre ou à réapprendre les codes de base du travail comme la ponctualité, le respect des consignes et le travail en équipe », ajoute Pâquerette Demotes-Mainard. Bérengère Angot, Cheffe de projet Action territoriale au sein du Groupe SOS, a travaillé pendant plus d’un an sur la mise en activité du site. « Pendant l’année 2022, explique-t-elle, nous avons mené une étude pour essayer de définir les futurs usages de ce site emblématique, dans un projet d’intérêt général qui fasse sens pour le territoire et qui permettent de créer des emplois. » L’ambition, portée par le Conseil Départemental et la Communauté de communes d’Adour-Madiran, est de développer un tiers-lieu dédié aux habitants et au rayonnement des savoir-faire, avec une gouvernance partagée entre collectivités, structure de l’économie sociale et solidaire et les associations. En 2024-2025, un plateau de 500 m2, réhabilité et mis aux normes, permettra d’accueillir des entrepreneurs issus des métiers de l’artisanat et de la création au sein d’ateliers ou sur des postes de travail loués à la journée. Des stages, des formations pour les professionnels et le grand public, ainsi que des permanences d’accompagnement à l’entrepreneuriat seront également organisés au sein du tiers-lieu. Il n’y aucun doute sur le fait que l’abbaye, qui a déjà hébergé La Poste et une école par le passé, redeviendra un lieu incontournable dans la région !

D’autres initiatives qui réveillent le patrimoine bâti :

Yes We Camp intervient sur des friches, des locaux vacants ou des lieux en état d’urbanisme transitoire en développant des projets où se mélangent « la production locale, l’accueil des plus fragiles, la relation au vivant, les apprentissages, la création artistique et les réalisations collectives ».

Porté par La Banque des territoires, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et Atout France, le programme d’ingénierie Réinventer le patrimoine accompagne l’émergence de nouveaux usages dans 11 sites patrimoniaux à travers la France.

L’association du tourisme de savoir-faire Entreprise et Découverte accompagne l’ouverture des sites manufacturiers à la visite afin de découvrir le patrimoine industriel français, permettant ainsi de créer une nouvelle offre de tourisme culturel de proximité pour les territoires.